山岳写真ベスト集

「そして心の中で思いを馳せるこの世はなんて素晴らしいんだと」 この素晴らしき世界 / ルイ アームストロング アンド ケニーG

「Imagine UNICEF:World Version」 そして世界が一日も早く平和になりますように願っています。

このプロモーションビデオにでてくる、場所がすべてわかると通だ まだ見ぬ絶景がある ゴキゲン山映像「WONDER MOUNTAINS 3」

高山植物・動植物・虫写真 山旅天空倶楽部植物ベストショット

山の歌で1番好きな歌は「いつかある日」だ、大阪外国語大学「山岳部部歌」でありワンダーフォーゲル部部歌でもあり、訳詞は深田久弥。原曲は「もしかある日」だとも言われている。→ いつかある日(みんなのうた) 2025年を境にもう山の歌は廃歌となるだろう。

牧歌 手島葵 この歌は日本人の心に流れているのかも知れない情景だ。

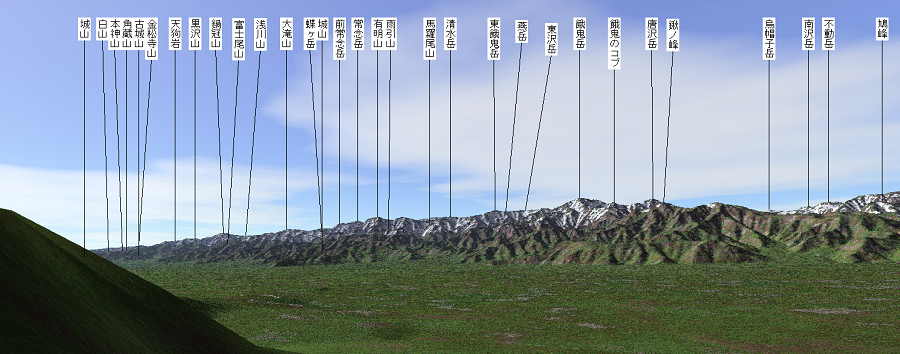

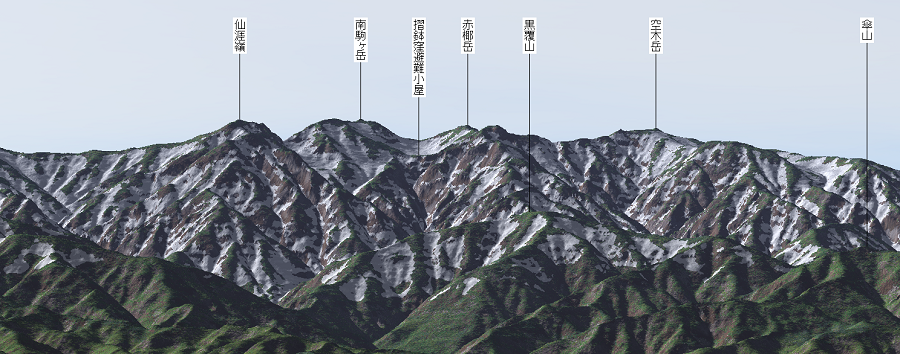

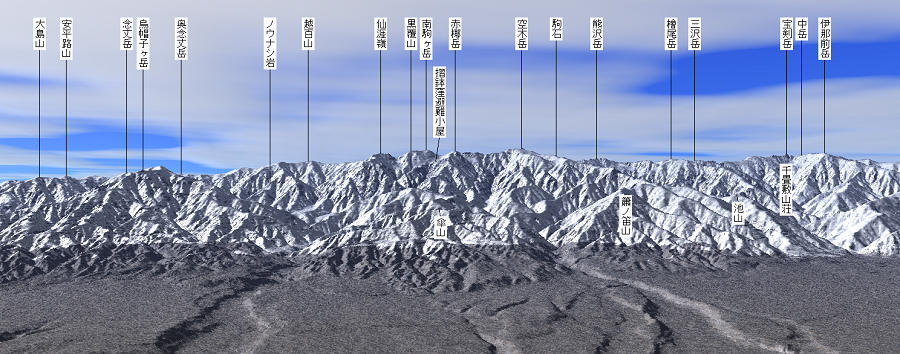

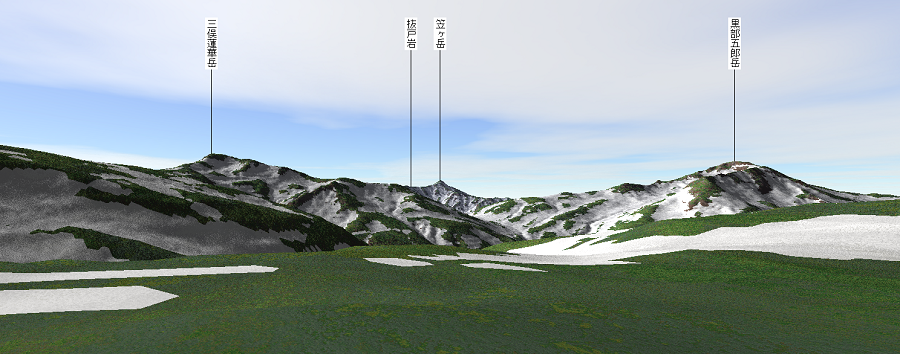

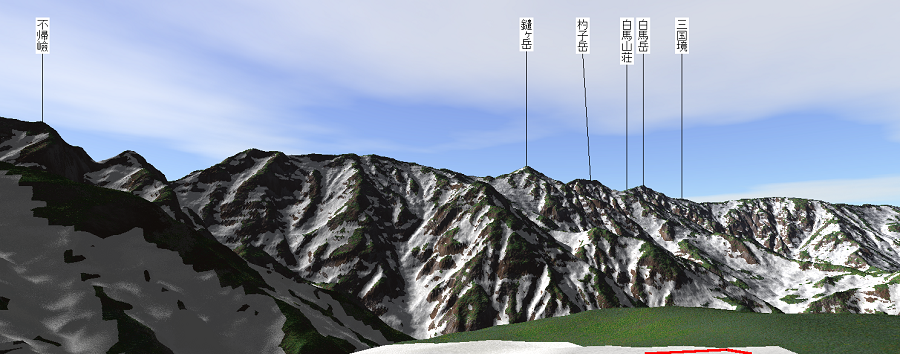

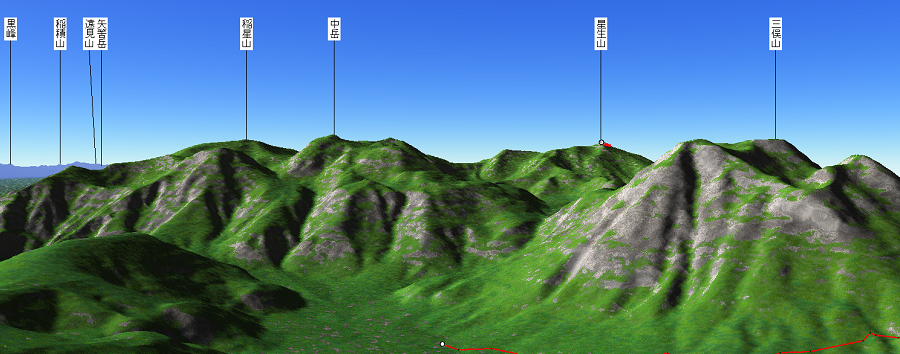

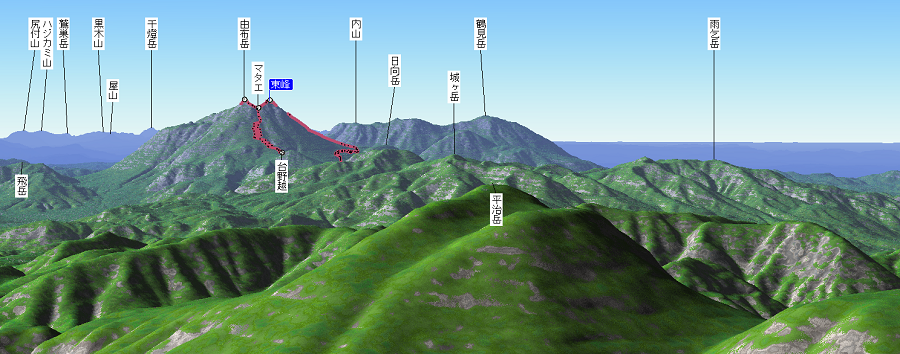

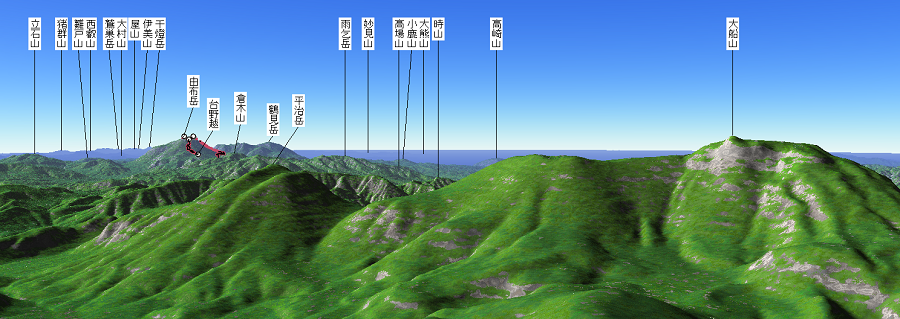

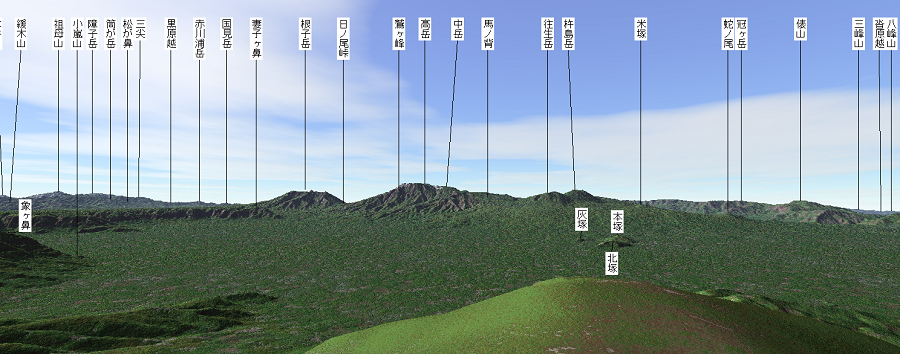

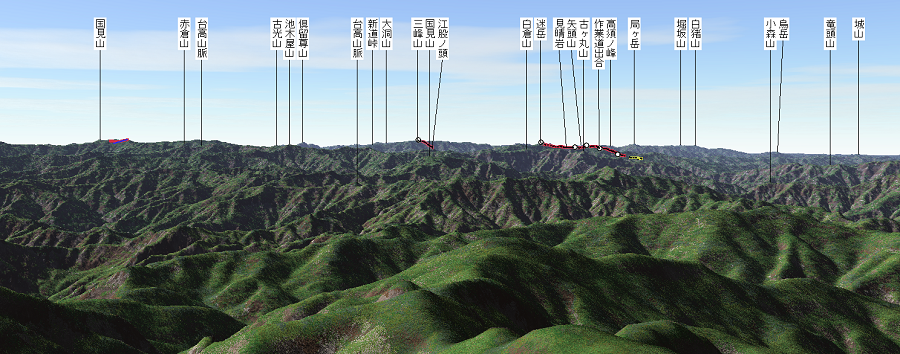

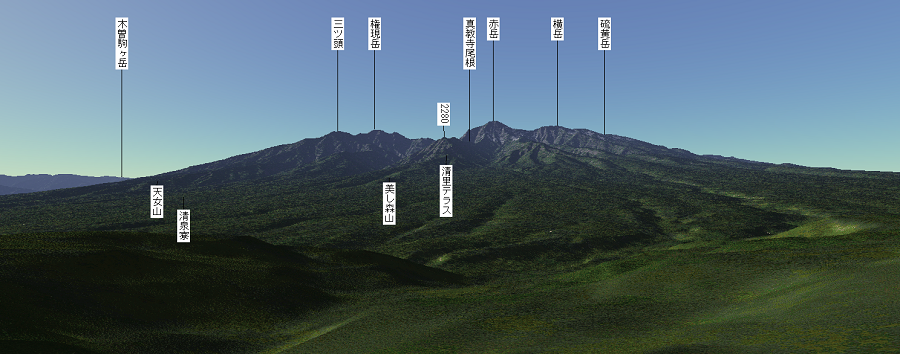

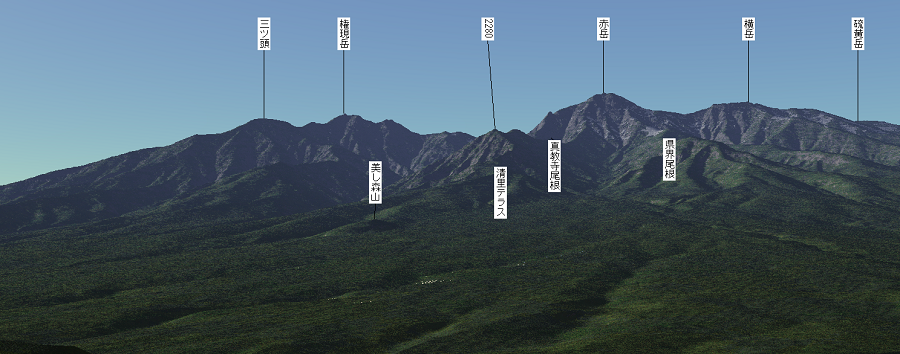

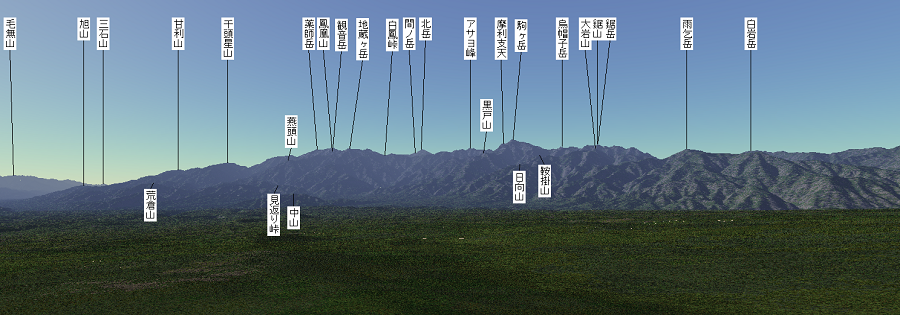

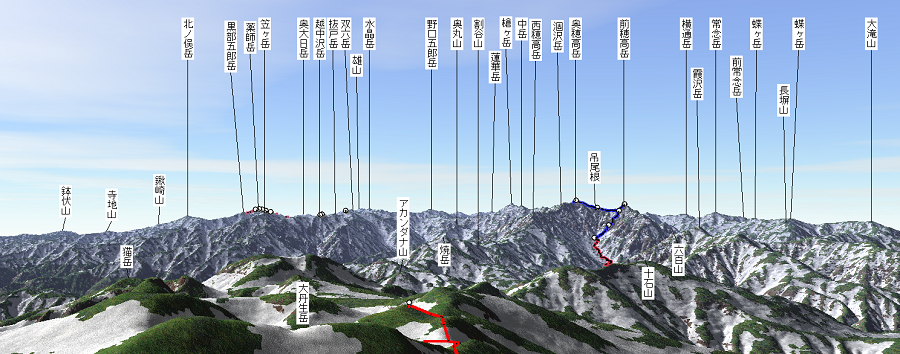

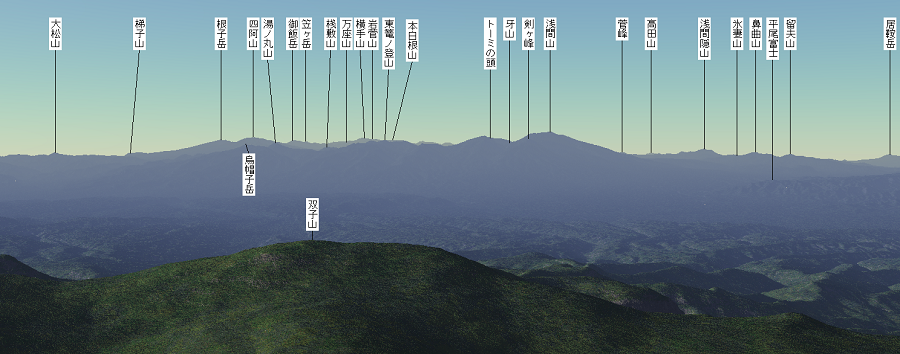

長年お世話になって来た、カシミールは三角点、頂上が正確に見えれば山名がでてくるが、影だとでてこない。

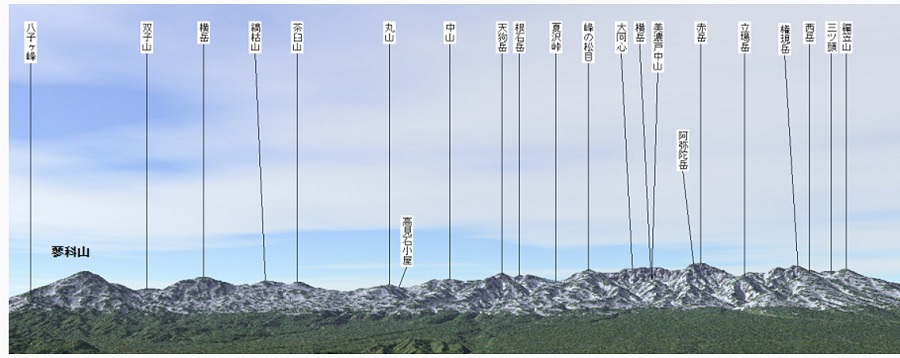

いつもの定番コース、高遠から杖突峠へ走り「杖突の新蕎麦」を堪能しながらの八ヶ岳連峰の絶景だ。秋はカラマツ林の紅葉が色をそえる。

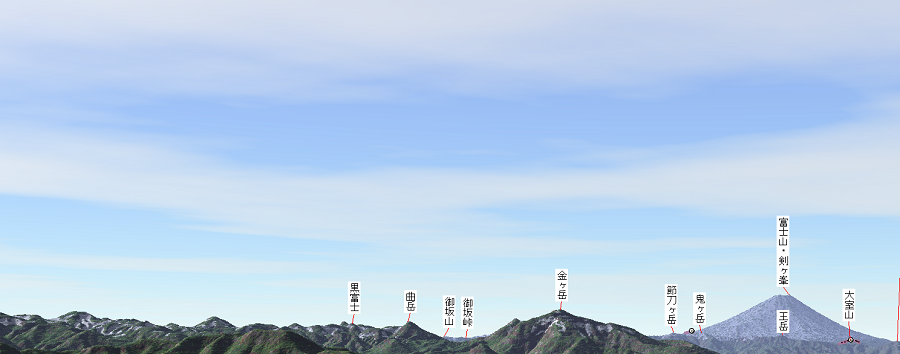

八ケ岳高原といえば、編笠山や権現岳の登山口もあり天女山、飯盛山と楽しめますが、お気に入りは牧場公園からの絶景、富士山、南アルプス、八ケ岳と朝夕に絶景が楽しめます。あるホテルは屋上を展望台として開放していて最高の景色を眺めることが出来て宿泊費の倍の価値があると思う、山の頂上からは全部の景色は見ることが出来ない。

山梨県立牧場公園より黎明

山岳景観ではないかも知れないが早朝の高千穂峡はボートもなく静かだった。

九州の絶景の一つだろう

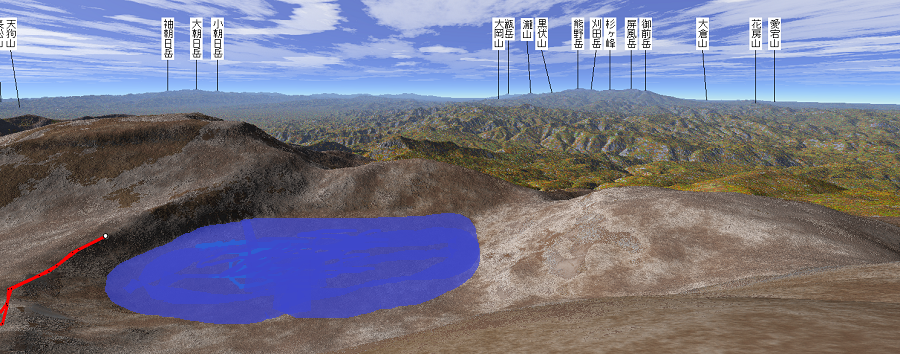

早朝に「秋の紅葉の渋滞を避けて、真暗内に駆け上がる」東北福島、一切経山。Pにはもう暗いうちからたくさんの人が来ている。トイレなど施設は完備しているから安心だ。「魔女の瞳」この日は初雪となり最高の衝撃的な景色となった。

魔女の瞳のこの青さは全国のどの○○ブルーなんか足下に及ばない絶景だった。これを見るともうよそは「ふーん」だ。

澄んだ青い空を期待できるのは、冬か秋深いときだろうが、渋滞がひどいのでまだ暗いうちから麓より駆け上がる、峠にはPやトイレ、休憩所、レストハウスと揃っていて心配がなく対面には吾妻小富士もそびえるいいところだ。帰路は午前には下山しないとそのころは登山者もたくさんだし車は峠から山麓まで延々と繋がっている、ここはUターンする場所がなく隠れて用足しをする場所もない道路だから大変だ。

シャイニング・スカイ (ティナ)心の中ではこの曲が 山のスカイブルーは果てしない、空と繋がっている、爽快な音楽が似合う。

早起きは三文の徳で早朝だからこその景色は、周到な計画と天候の読みが前提となる、最後は運だ。

贅沢な宿でのんびり寝ていてはこの景色は拝めない、いやでも我慢して起きると絶景だ「お客様もほとんど早起きしていた」全国で美味しい朝食を何度も逃してきたが、王ヶ頭は絶景の中にいるから「朝食も余裕」で楽しめる、こういうところが好きだ。宿泊費はお高いがご愛嬌だ相変わらず応対品質は抜群だ。

初秋の王ヶ頭ホテルのテラスより朝焼け 下は冬季の王ヶ頭の日の出。

冬の王ヶ頭も燃える時がある。王ヶ頭ホテルも冬期にしか行ったことがなかったが2023年夏季にいったところ、「露天風呂」があることに感激した支配人に作ったのか?と尋ねると昔からあるのだが、冬期はあまりに寒すぎて凍結して危険なので「露天風呂」は閉めているとのこと「あるのとないのとは風呂すきは随分違う」ものだ。

日本三大渓谷「富山黒部渓谷・三重大杉谷」そして新潟清津峡、遊歩道は現在トンネルになって最終は「水鏡の展望台」のスポットになっている。なかなか身内だけの写真など撮れるはずもなく至難の業だが、早い時間がいいだろう。

茨城県百名山「筑波山」にいったおりの栃木県の大谷石産地に出来ている「大谷石資料館」に行った、2023年になりテレビで特集されていたので思い出した。

観光地の絶景としては巨大なエジプトばりの地下空間は特筆だ全国でも指折りで「衝撃度」は高い、お寺の摩崖仏も素晴らしいし近年スポットを浴びているが、

一度は見るべき地下空間だろう、全国の鍾乳洞もいいところはたくさんあるが「地下や穴の絶景としてはNO1だろう。

スポットを設置していてとても幻想的で音楽イベントなどあるらしい。山岳でピークハントばかりに熱中してると日程が元気な現役の頃は限られるので「ふーん」と思って年取って山に行けなくなったら「行けばいい」と思うのが人情だが、

どっこい「山に登れなくなる時は、観光もままならない。「わかっていないと後悔する」わざわざ観光だけで行くことは勿体ない、登山のついでに「温泉・グルメ・絶景・名所旧跡」はできるだけ行きたい、費用も安くつく。いままでどれだけの岳人が「行っておけば良かった」といい、「ふーん」と負け惜しみと嫌味をいう姿をどれだけ見てきたことか、しかし「その方の運命だろう」知らなければ知らないで済む話だ。

白山系の山か白山スーパー林道・白川郷など近隣の観光地と同時に訪れる事のおおい「天生湿原」冬期通行止めもあり、災害通行止めもおおいがいい所だ、登山口で自然協力金を支払い入山する。たしか500円だった。

新緑の天生湿原のブナの森を歩く、湿原だけではなくブナの森の散策も楽しめる、自然感たっぷりの森だ。

雪山讃歌 ダーク・ダックス 西堀栄三郎がスキー合宿でアメリカ民謡を替え歌にしたもの。黄金の御殿の小屋は京大の小屋だ。

厳冬期にわざわざこの角度から見るために立ち寄ることはカメラマンの他にはいないだろう、とても綺麗だった。2023年ももうすぐ冬を迎える。

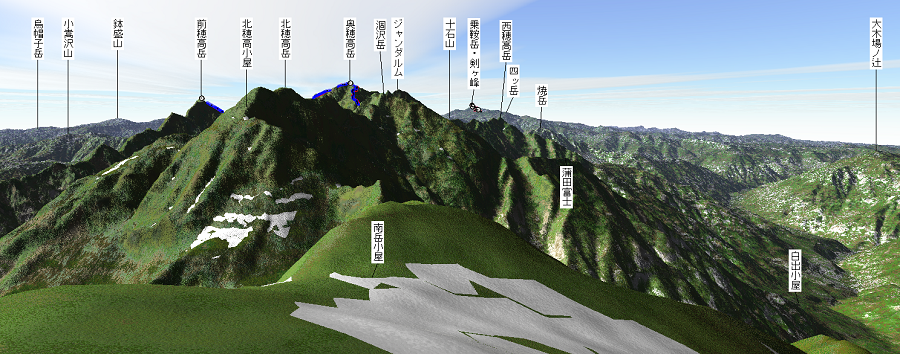

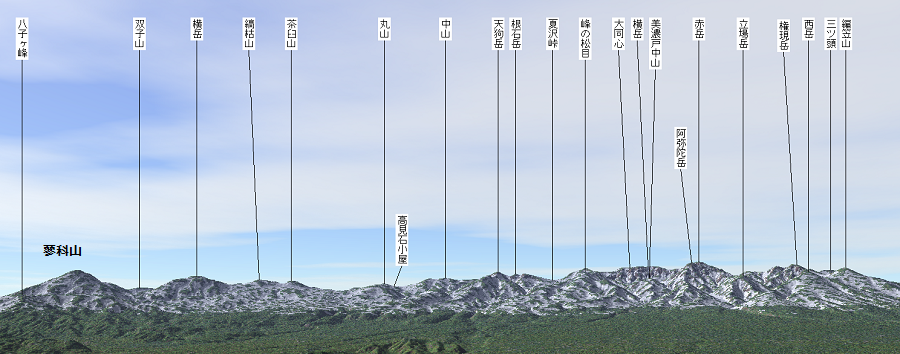

蓼科山、北横岳 中央道からわざわざ面倒臭いが、伊那に下りて高遠城経由で諏訪湖に抜ける道は峠道だが、杖突峠がある、早朝には八ヶ岳連峰の壮観な姿を見ることが出来る、昼前なら峠で「蕎麦」を食べて諏訪入りをしているが、10度以上立ち寄っているが晴天でも雲がかかったり様々でこの写真の時1回だけが絶景が広がった。展望台は立ち入り禁止、蕎麦屋さんの屋上がいい。

硫黄岳、横岳、赤岳、阿弥陀岳、権現岳、西岳、編笠とズラリと並ぶ景色はここだけだ。季節は冬から早春だが諏訪湖近辺は冬の晴天率が高いが登山とセットなので時間配分が非常に難しい高速から峠越えをするので時間は余裕がないとだめだ。峠道は4輪駆動車がいい。ツアーのバスでは絶対によらない名所だろう。

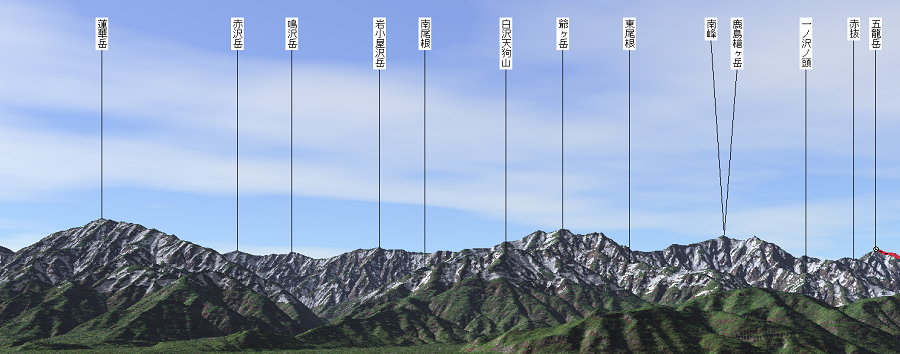

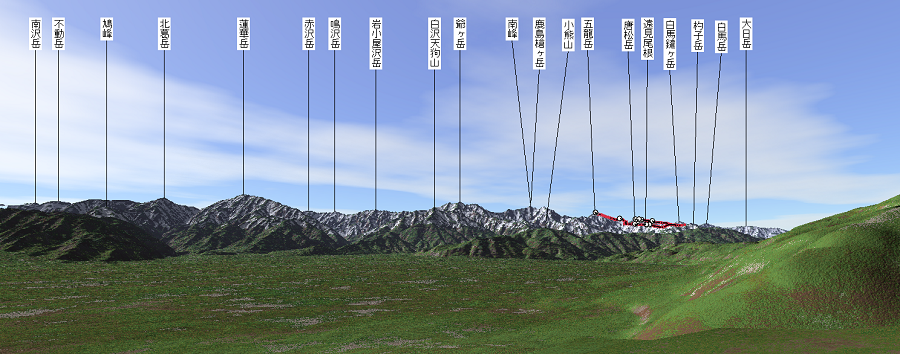

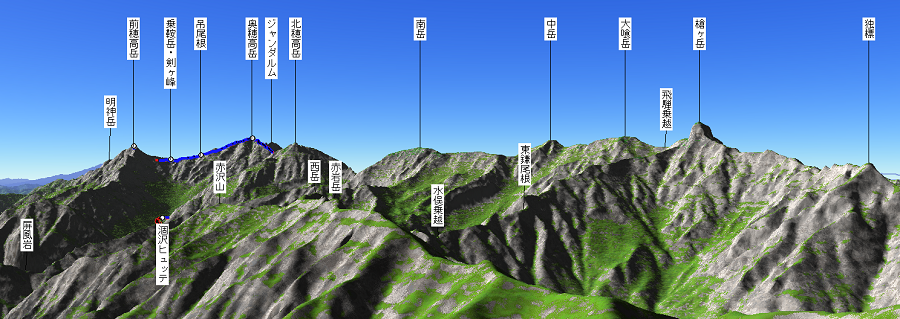

厳冬期、大町の鷹狩山の中腹にある大町山岳博物資料館に行くと、午前中、特に運が良ければ大絶景が広がる。長野県でもアルプスの展望としては1級品だ。資料館もアルプスのファンなら1度は入館すべき「聖地」と言えるだろう。下記は 爺ヶ岳・鹿島槍・五竜とズラリと壮観だ。

中央アルプスのモルゲンロート、伊那盆地というのも「ブラタモリ」ででた河岸段丘の谷で見どころは満載だ。陣馬形山や戸倉山などの絶景の山頂もあるし、ある程度の高度にあがると両岸ともにこのような絶景が広がる。

南アルプス仙丈ヶ岳、戸倉山。

伊那富士 戸倉山に登ると南アルプスが指呼の間だ。甲斐駒ヶ岳。

南アルプス主峰「北岳」鳳凰三山の稜線からは真ん前だ。北岳バットレスもよく見える。

鳳凰三山、地蔵岳のオベリスク

千畳敷には厳冬期でも訪問できるのがいい、外人も増えて賑やかだが素晴らしい景色が広がる。

中央アルプス 千畳敷カール 乗り合いバス+ロープウェイで登る、四季を通じて運行しているのが素晴らしい。

長野県でも伊那盆地の「陣馬形山」は360度展望の大絶景が広がる、特に伊那盆地を挟んでの中央アルプスは特筆すべき絶景だが6-7回行っているが、タイミングも難しい。

北アルプスど真ん中、太郎平付近から薬師岳 太郎平まで登ってくるのも疲れるがここまでくると疲れは吹き飛ぶ。

祖母岳から黒部五郎、祖父岳は登るが祖母は立ち寄ることは普通ないが立ち寄ると絶景だ。

山荘の朝は忙しい、気を付けないと涸沢もそうだが「し尿処理タンクの運搬は汁がこぼれて落ちてくる、口を開けて見ていると悲惨な目にあう」

雲の平山荘と三俣蓮華

雲の平山荘のテラスベンチに座ってゆっくりコーヒーを飲みながら、景色に浸る。宿泊客がでた後が1番天国だ。

雲の平からの薬師方面、木道が続くが谷へはゴロゴロの急坂だ。

太郎平からの登りの途中で薬師岳

槍ヶ岳山荘とテンバ、昔の山荘のトイレは北側の谷にポットン式の豪快なもので200-300mも自分のが落ちていく、トイレットペーパーは下に落ちず箱もない、何度も丸めて落とすが顔にまとわりつく豪快なトイレだった。古き良き時代というか自然保護はなかった。命がけだった。

槍沢から分岐を左にとり小一時間、横尾根に向かっていく途中にある「天狗池」風の日がおおく「逆さ鑓」を見るのは至難の業だ。

八方尾根の八方池、ゴンドラ終点から登らないといけないが白馬三山は見どころだ「高山植物もたくさん咲いていて」ゴンドラ駅でその日の咲いている花チラシが200円で売っているので買わない手はない。

北アルプスの東側は比較的「雲海がよく午前中にみることができる」

唐松山荘の裏手に現在は道が変わっているが、ここから白馬三山方向も絶景だ。

中央アルプス 空木岳避難小屋 池山尾根を大地獄・小地獄などを乗り越えてやっと岩尾根にでて、それからしばらく登らないとつかない長い尾根だ。

夏季だけ管理人がいる

木曽駒ヶ岳 千畳敷からき比較的登りやすいが晴天に限りたい悪天候は風邪が強い。

三ノ沢岳 意外と鞍部から下っていくので登り返しが辛い、花の三ノ沢というががっかりするだけだ。

宝剣岳 頂上は1-2名のみ「鎖場はあるがしっかりしているので落ち着いてのぼれば心配はない」

九州は九重のミヤマキリシマははずせないひとつだろう、船便で関西から往復すると、行きと帰りの半日ずつが無駄にはなる。飛行機だと福岡がピーチはあって安いがレンタカーがいる、他では高い。立ち寄り先とうとう日程の限られる中出来るだけ遠征はゆったりととり、天候の差し替えができるようにするとベストだ。

九州、九重山系ミヤマキリシマ 何度行っても花期と天気は難しい。東北には負けるが味のある特徴のある温泉地がある「穴場もある」

昭和53年、下宿で「みんなのうた」を見ていると広島大学山岳部部歌が流れてきた「坊がつる賛歌・芹洋子」となっていた。「とびあがるほど驚いた」完全な盗作でまるっきり歌詞を真似ているところもあり、広島の当時の学生たちで大騒ぎになったNHKに申し入れをしたところ、下にテロップで広島大学山岳部部歌とでるようになったが後の祭り、現地の坊がつるでは厚生省の看板に堂々と「坊がつる賛歌」と書かれていて小屋でも、小屋番が作ったと嘘八百を言っていてデタラメもいいところだ。卒業して数年経った頃「朝日新聞に盗作したのはわたしです」という記事がのった「どこかのおっさんだった」坊がつるにテントを張っていると、近くの学生たちがこの歌を歌っていていい歌だったので、盗作したのだという。

その当時は「著作権もなく訴訟もなく誰も正式にいっていないが悲しいことだ。当時山岳部は白馬の大量遭難で大変で亡くなった部員が聞いたら悲しむだろう、決してだから盗作して九重の歌だとしてはいけない。

山男の歌 (坊当時山岳部は白馬の大量遭難で大変だった。がつる讃歌の元歌、歌詞追加版) 広島高等師範学校の山岳部歌を歌う緑咲香澄 正確には「広島高師の歌」だどうしてこうも次々と情報が伝言ゲームみたいになるのだろう、それは今の時代も変わらない「一次情報」から次々と確認もせず「二次」「三次」「四次」と内容を変えて勝手にやるからだと思う。

中岳から三俣

天狗岳 晴れれば天国、雨ならガスが出て真っ白、風は強くて地獄だ。

中岳・九重山・三俣

比治岳頂上からは坊がつるがよく見える。

この年は少し早めの登山、ミヤマキリシマの海のトンネルを登るのも一興だ。

なかなか鞍部からの頂上がつかない。この鞍部に坊がつるから泥道を上がってくるのが結構長い、広く鞍部で一息つける。

まさにトンネルとはこういうことだ。遠くには由布岳・鶴見岳をみることができる。

帰路、湯布院に立ち寄りついでに「由布岳の登山」まで行った、景色の穴場はラクテンチ方向に抜ける対岸だ、ブラタモリも行っていた。

別府・大分には4-5年住んでもいたが、これほどの晴天はなかったような気がする。グリーンがとても綺麗だった。

さらに、福岡に行くのに唐津城にも立ち寄った、素晴らしい「マリンブルー」だった。三角の山は唐津湾を挟んでの背振山地の西のはずれ「浮獄」だ。

九重・阿蘇周辺は東北とはまた違う温泉の雰囲気が楽しめる、この時は宝泉寺温泉に泊まった。

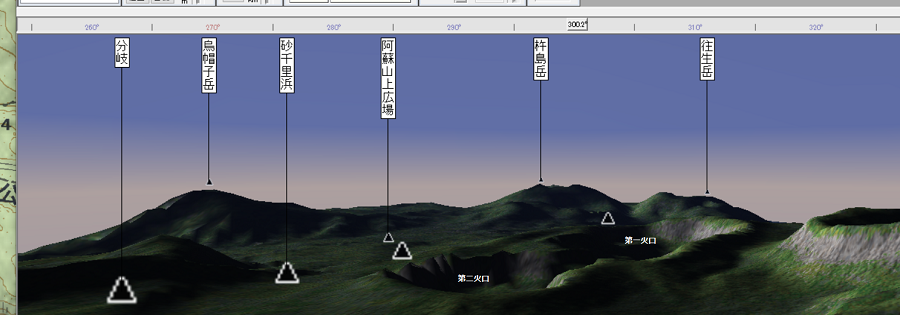

九重とくれば阿蘇だ、なかなか両山は日程に余裕がいる。

大観峰から定番のお釈迦さまだ、全国無理やりこのように例える景色はあるがここにかなうものはない。

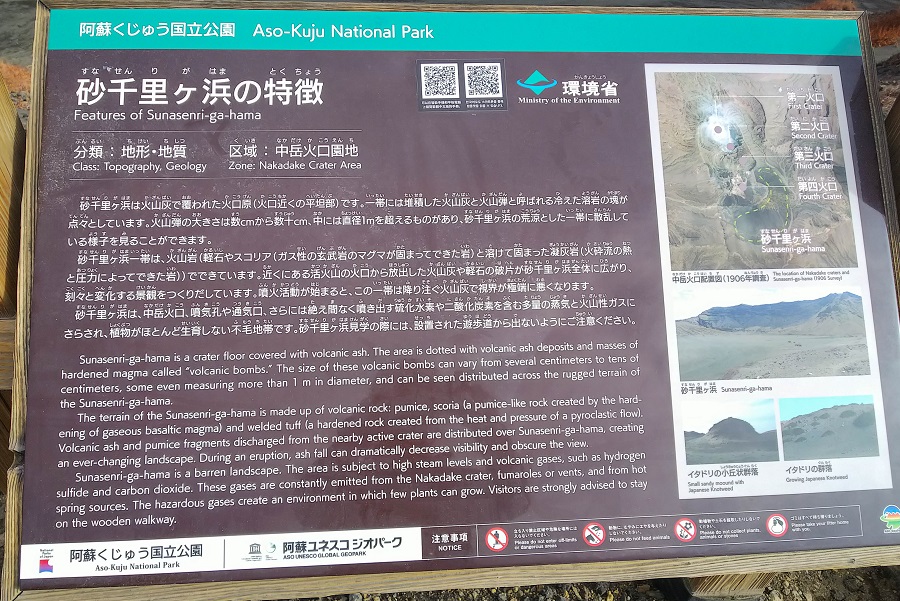

仙酔峡から辿る道もあるが、高岳で折り返すのでやはり花以外なら「砂千里ルートが1番阿蘇の雄大さがよくわかる」圧倒される迫力だ。第二火口の左側に見えているのが砂千里だ、道は途中までよく整備されていて縦断してこちらの尾根に取りつくようになる。

花崗岩だらけの岩山で砂千里を30-40分つめて尾根に取りつく、急坂だが面白い。

九州出身で何度もいっているが、第二火口があるとは知らなかった。

第一火口の景色も観光展望台よりも砂千里から尾根を登ったところが抜群だ。

定番クマモン

数々の全国の素晴らしい宿は指を折るのには足りないので写真もあまり掲載はしないが「本当にいいやどというのはあるものだ」ここの熊本館・大分館の内湯と露天の広さは過去最大の大きさだったこれだけ大きいとどれだけお客様がいても余裕で寛げる「登山がらみなので、ゆっくりはしなかったのが残念だ」

熊本県と大分県の県境が宿の中にある高級ホテル「コロナの最初で格安で宿泊できたのはラッキーだった」姉妹店の送迎付き露天日帰りも抜群だった。

昔は仙酔峡ロープウェイもあり、楽々に登れたが現在は草千里往復が1番楽なコースだが登山だ、ダイナミックな阿蘇の鼓動が聞こえそうなルートだ。

送迎付きの露天風呂10ほどの露天はほぼ貸し切りだった、こういう廊下のちょっとした明かりが温泉地気分に満足感をプラスする。

大山北側の船上山はいいところ、ただ勝田ヶ山を過ぎて甲ヶ山・矢筈ヶ山までのゴジラの背中やここの尾根道や岩場はアルプスと比較してもポロポロで落石しやすく、中高年はやめたほうが無難です

大台ケ原「日出ヶ岳」より 2022年は熊被害がでている。

大台ケ原 日出ヶ岳

天空の城と名付けた「竹田城」に匹敵する日本最高所にある、現存天守「備中松山城」、対岸の尾根に展望台が作られている。車も路肩に止められるように指示看板がでている、真暗なうちに行かないと満車になる。

紅葉でもブナ林の紅葉というのはその年の天候や台風襲来などの風など影響を受けやすく美しいものはめったにお目にかかれない。

蒜山は下蒜山から逆コースで登ると特徴的な笹原の稜線にさしかかる。明治時代に軍馬の飼育をしていて馬の牧場とするために木々を伐採して戦後に牧場として民間に払い受けをさせたのが蒜山牧場の始まりで、柵の跡の土塁が延々と残る場所がある。だいたい全国平尾台も秋吉台も四国カルス、美ヶ原もすべて軍隊や牧場がらみで伐採されたもので元は軍隊の演習場などのからみであることがほとんど。自然で丸ハゲの草原などはほとんどない。

~里の秋~ 倍賞千恵子 出征しているお父様を思う歌だそうですね。

宍粟市の「もみじ山」は植えた木がほとんどだが、全山真っ赤なので素晴らしい。

山中湖の朝夕の富士山やほとりの絶景を楽しむためには湖畔に宿を取り、早起きが涵養だ「観光気分に浸っていると見逃す景色」だ。

愛知県豊田市川見(せんみ)の四季ザクラは11/23というのに、見事な紅葉と霞のような桜のコラボが見事だ。

都会に近い絶景は大混雑だ、泊まりにして朝一番訪問か、経路と駐車場のタイミングを見計らい作戦を練ることが涵養だ。

四季ザクラも見事だが楓の大木が素晴らしい。

焼石岳中沼登山口から早朝登山で1時間しっかり登ると、中沼に到着、焼石岳が目の前に姿を現す、素晴らしい。

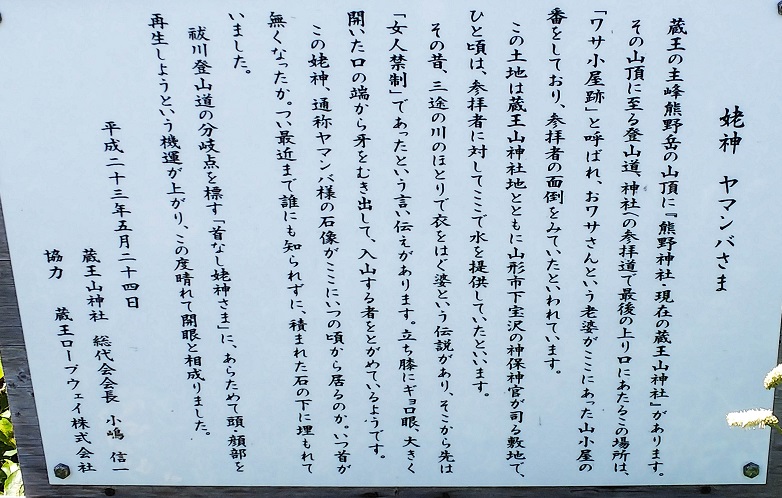

南北に連なる蔵王連峰の代表格は、御釜だろう。グリーンが美しい、昔は地元の子供はここで泳いでいたらしい。

北帰行 加藤登紀子 東北、北海道など北の旅は哀愁旅愁が漂いますね。

風がとても強い山だ、最近は樹氷になるトド松が枯れているらしくモンスターにならないらしい。

頂上から南へ150m辿ると石室の避難小屋がある。

御釜からの北部は尾根は樹林はなく荒涼とした景色が広がる。

南部の主峰「屏風岳」など南部は樹林帯と湿原のある稜線だ。全然様相が異なる。

20191010 那須茶臼岳 姥ケ平 360度カメラはクリックしてください。

那須の紅葉は北側の姥ケ平から茶臼岳へあがる景色は紅葉で美しい

三本槍へ向かう稜線の紅葉は美しい、往復は早朝にスタートしないといけないが小屋宿泊の手もある。

那須・朝日岳、ロープウェイのある方面の紅葉もなかなかのものだ。

那須・三本槍ヶ岳 早朝登り始めれば三本鑓ヶ岳まで往復は可能だが、しっかり歩くコースになる、のんびりするのなら帰路「三斗小屋」の温泉にゆったりと浸かって帰りたいが、姥が平に抜けないなら、登り返しが辛くなる。

191010 那須茶臼岳 頂上 360度カメラはクリック

新潟の海沿いの米山、驚くことに南側には「ブナ林」があった。

尾瀬至仏山

~夏の思い出~ 倍賞千恵子 もう小学校では歌われることのなくなった「夏の思い出」山の代表的な歌です。

尾瀬は鳩待峠から入り、至仏山に登り、尾瀬ヶ原を抜けて尾瀬沼に行くコースが燧ケ岳わ登って御池に下山というコースがメインだが、燧ケ岳の北側の森を歩く燧裏林道は静寂の森で湿原もいくつかあり大変美しい、三条の滝もあるがこれを抜けて温泉小屋がある、尾瀬唯一の温泉だ。以前は尾瀬林業の温泉小屋も隣にあったが「コロナで閉鎖された」復活を祈るばかりだ。

斑尾山 童謡「ふるさと」の山、真正面を登っていく。

飯豊本山

米子大瀑布

伊豆大島は大島桜の元祖の天然記念物は見逃せないが、この火口原を見渡す「三原山温泉の露天は絶景である」島1番の宿泊したいところ。交通手配と宿手配、行程の組み方に非常に苦労するがうまくいけば非常に楽しめますね「ブラタモリガイド」は最高でした。

1万年の時の流れを感じる「バームクーヘン」と呼ばれる地層の大切断面が保護されている。バスは不便でレンタカーがいるが不便である。

何度訪ねても春夏秋冬楽しめる北アの尾根というのもなかなかないが高山植物の宝庫でありケーブル・リフトは有難い。

愛知県の屋根井山展望台~面の木峠から茶臼山と自然がたくさん残っている。

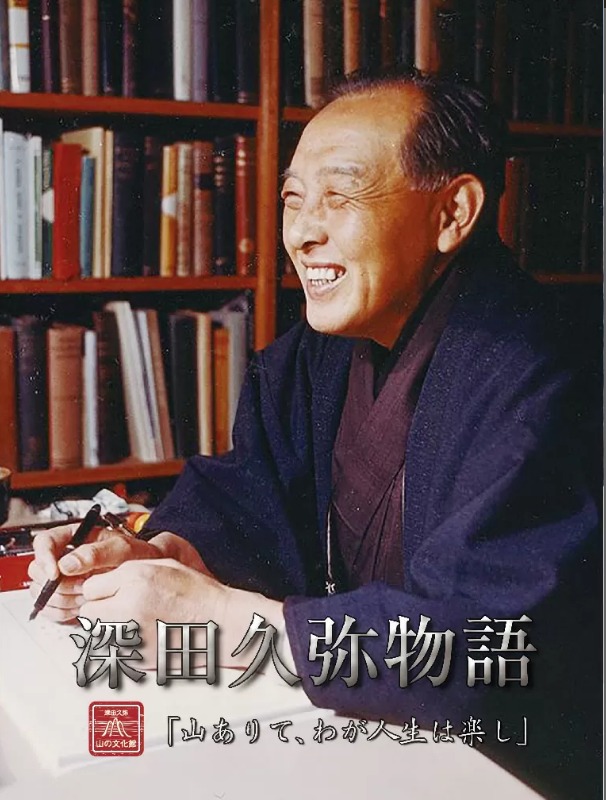

深田久弥のふるさと「大聖寺」から見える白山、深田久弥記念館が大聖寺にあり解説員も常駐しているので「百名山マニア」の聖地となっている。

冠平

八甲田山

燕岳のイルカ岩ほど動物や色んなものに例える自然の景観の中でもNO1ですね。イルカそのもの。

槍穂高の姿を見るのに朝の景観のチャンスは1泊後のことであり「運次第」どのコースからも骨が折れる。

八ヶ岳連峰を南東側の飯盛山から俯瞰すると全山が綺麗に見える、早朝ならではの景色だ。

夏の乗鞍は晴天率も高く早朝暗く霧雨であっても晴れることがおおい。

鳳凰三山から北岳、甲斐駒岳、鋸岳と並ぶ南アルプスの姿は壮観でここ「八ヶ岳高原」からだけの景色だろう。二度ほど幸運に恵まれたが写真はさらに幸運だ。

北岳の歌(専修大学山岳部部歌)横内正 リードハイマーとは憩いの場という意味だ。

福井経ヶ岳、頂上直下が火口壁となっている姿がよくわかる、笹原の続く道のロケーションが素晴らしい、尾根の猪の蒐場に腿まで一度底なし沼のように吸い込まれたことがある。

福井県の法恩寺山の隣「経ヶ岳」に登り厳しいコースの日帰りで下山が秋の夕暮れになったお陰でススキの日没で絶景だった。

白馬岳より右から高妻山、妙高山、火打、金山、焼山と続く北信五岳の稜線

大山の目の前の三平山は「大山と蒜山の大絶景」

この景色は白山でも水量の豊富な南竜ヶ馬場宿泊にして早朝展望台経由で白山に登るのがお勧めだがキャンプ場のトイレ事情は改善されればベスト。

御岳山よりご来光

屋久島

世界遺産登録前の「縄文杉」は鬱蒼とした森の中の巨人であり根元で巨樹を体感できた。当時は観光地としては未整備であり宮之浦港でフェリーを降りて徒歩で未整備の白谷雲水峡までの途中で1泊、トロッコ軌道にでて昔の村の駐在さんご夫婦がやっていた山小屋に1泊してトロッコ軌道をつめて縄文杉に到着。テラスも柵も何もない森の巨人は圧倒的な存在感があった。

現在は柵とテラスも出来容易に近づくことは出来ないし森は朽ちて上空は空が見えるほどになっている写真は10年ほど前であるがそれからもう一度訪ねたが年々の崩壊は激しくなる一方である。木肌は白く大きく見える。日本古来の杉で国内の神社仏閣にある「戦国から江戸にかけて改良された白杉・表杉」とは違い裏杉と呼ばれ「立山杉」「屋久杉」「北山台状杉」と樹液が濃く朽ちるまでに相当の年数があり苔の森となる。北山の杉は「みそまごりょう」とよばれ神社仏閣の建築材とされた。

高塚小屋を過ぎ永田岳と宮之浦岳の鞍部あたりにテントを張り宮之浦を越えて花之江河を通り、尾の間の海岸線迄延々と歩いた、当時この4泊の間に遭った登山者は琉球大学の学生1名のみ現在は平日でシーズンは500人休日で1000人を超えるというから隔日の感がある。新高塚小屋のトイレ事情は悪化の一途で2023年現在どうなったかは知る由もないが「縄文杉」の他にも最近巨木は発見されている。

今は台風被害で折れてしまった白神山地で1番の巨樹といわれていた「motherツリー」そういう意味では「巨樹」というのも命があるので、元気なうちに訪ねたほうがいい。ブナの巨樹の寿命は200-300年と言われて意外と短いので300年を超えてくると貴重だ。

白山禅定道の登山口「石徹臼」から30ふんほど登った平坦地に立っている杉は恐らく宗教的な意味と「境界木」として残されたものと思う。姿が綺麗。

京都北山の芦生の森と境界をせっする「高島トレイル」と最終点の「三国岳」から「天狗岳」「小野村割岳」の長大な稜線は山深く京都三高の山岳部が村の猟師と相談して取り付いて3日をかけて登頂したと言われる。特に「天狗岳」から小野村割岳にかけての尾根は長くて人もまばらであるから自然も当然豊かになる。神社仏閣にある「改良された白杉」ではなく日本古来の「裏杉」の大木が山中には点在しており、知られていた「雨宿りの杉」と「尾根の立派な巨木」の2本は台風や豪雨により折れてしまったが、支尾根にはこのような立派な姿をしただいたい1000年の樹齢かと想像するものはたくさんある。平安の頃より神社・仏閣の建築材として切り出して、其の株からまた新しい目がでては切り出しという「御杣御料」みそまごりょうとして保護されてきた、大木は名残で境界木として残された者らしい。

この大木はこの山域で1番の大木と思われ、上部100mには2番目に大きいものもある人影が15年ほど前まではまばらであり、踏み跡も不明瞭であったが現在は道がハッキリしている。正式には北側の谷は京都大学の演習林の「芦生の森」があり所在の所有権は正確には不明であるものの、確認された20-30年前に一度「京都大学の調査隊が調査している」。周囲にもたくさん巨木はあるが谷に下りると「灰野」というトロッコ後の荒れた廃村跡にでる。

「芦生の森」コースでも最近は通行禁止となることがおおい、通常は佐々里峠から往復か小野村割岳まで縦走して「早稲谷」に下りて林道を長く歩いて広河原にでるコースを選択するが、近年の台風で早稲谷は荒れており「廃道」に近い、広河原手前の手前の民家ももうご夫婦も影がなく近隣が荒れ放題になっている

1番2番ともに名前はないところが現在まで人を寄せつけなかった証であり素晴らしい、勝手にエイリアンの木とかわけのわからない名前をつけている登山者がいるがやめてもらいたい。木肌は黒いので締まって見えるが「縄文杉はもう見なくていいや」といわしめるほど「森の中にドーンという感じで立っている、縄文杉より迫力がある」残って欲しい。佐々里峠の谷側に「まさかこんなところに山岳会の小屋があるなんて」という小屋の老舗の山岳会の会長曰く「あれは縄文杉だ樹齢は3000-4000年だ」と豪語されていたが、自然センターの先生曰く1500年は間違いはないだろうとの見識をされていましたので岐阜の石トロの大杉が1800年と表示があるので、1500-2000年という認識です。

現在は1本折れていて人が増えたために鬱蒼とした雰囲気はないようで、この木を1番と思った方がほとんどみたいで、保護の観点からしてそれでいいのだと思います、計測したことがありますが8m少しでした、人が8人は並べる程度。1200年くらいの樹齢でしょうか。

蒲生八幡神社境内にそびえ立つ大楠は、樹齢約1,600年、根周り33.5m、目通り幹囲24.22m、高さ約30mと日本で一番大きな楠です。

環境庁が昭和63年に実施した巨樹・巨木林調査で、正真正銘日本一に認定されています。 蒲生八幡神社が建立された1123年にすでに大木であったことから考えても、樹齢千年を超える堂々たる老木です。

カメラには上下左右が入らない、離れると大きさがわからない

日本一の巨樹は鹿児島の蒲生の大クスです。鹿児島市の北に空港・東に桜島・南に開聞岳・指宿と観光ルートが組みにくい北西の地にあり、交通手段も半日いるのでタクシーかレンタカーで組まないといけませんが、その大きさは縄文杉どころではなく16mの縄文杉に対して24m根廻は36mという、カメラに入り切れない大きさです。なかなかいける機会はなく、鹿児島に行った際は外してはいけません。タクシーーが5m、スッポリ横に入り胸高は24mだから四方6m×4 24m 根廻36mは圧倒される。全員上を向いて口をあんぐりと開けてしまう。「あーあーあーあぅぅぅぅ」とかならず言います。

カメラの画角に入り切れないほどでかい、地元で幼少期を過ごしたかたのお話では、根元に8畳ほどの穴がありその中で遊んでいたとのこと。

天生湿原の森だ。

尾瀬の燧ケ岳北側を巻く、燧裏林道名は林道だがれっきとした「登山道」何度も通って初めて存在に気が付いた「ダケカンバの巨木、ネズコの巨木もあった」

琵琶湖水源を守る会により、湖西朽木村などの山奥で守られている「トチノキ」の巨木だ、一時何本か伐採された、伐採されると森に50平米の穴があき鹿が下草を食べると土砂が沢に流れ込む、流れ込んだ土砂は支流をくだり琵琶湖に流れ込んで水質汚染となり自然体系が破壊される。1本1000万円くらいで滋賀県や守る会で募金を募り保護活動をしている。

丹沢稜線

奥穂高と涸沢岳

奥穂高岳 穂高山荘が見える 穂高の歌で1番はこちら →穂高よさらば ダークダックス

北穂高岳、直下北穂小屋が見える

北穂高の動画で1番秀逸です。Yokuさんは滑落で亡くなっていてご冥福をお祈りします。北穂高岳 ドローン 空撮 4K (Drone climber Yoku)

槍ヶ岳、穂高、涸沢、表銀座へと続く拠点、横尾山荘からの前穂高、北尾根の稜線・明神岳、何度も何度も通ってはいるがかならずこの景色が拝めると約束はされないが、運よく色々な季節に見ることができた。

八ヶ岳から南アルプス 夏沢鉱泉夏沢峠から根石・天狗方面へ登る、だいたい気温はマイナス10-15度くらいだ。

鳥取、米子道蒜山インターを降りてすぐの「三平山」し四季折々に大山・蒜山の展望台だ、素晴らしい景観が広がる。

三平山頂上から大山の南壁だ。もう丸見えというか真ん前だ。

蒜山高原はすぐだ。

遠見尾根のゴンドラをおりてしばらく登ると本格的雪山の世界が広がる。

雪山に消えたあいつ ダークダックス 10年ほど前に北穂で友人を滑落で亡くしていますが、年下の元気なチャレンジャーだったのに。

蓼科山と北アルプス

赤岳と阿弥陀岳

浅間山連峰

もう行くことはないだろう山のひとつ「苗場山」山頂の池塘が素晴らしい山だ。

秋は草紅葉と池塘が広がる。

赤湯に下るコースは最近薄くなっているのか道迷いがおおい。

山中湖ホテルマウント富士より朝焼けの富士

富士山だけはただ平凡で大きい。結局その大きな包容性にかなわないー 深田久弥

富士山(ふじの山) 精進湖湖畔より小抱き富士の朝

精進湖子抱き富士、上とまた違う時期だ、色々と表情が違う。

ホテルマウント富士より富士山

裾野方面からだと宝永火口がよく見える。

河口湖側から朝の富士

定番竜ヶ岳からの富士山

竜ヶ岳からは青木ヶ原樹海の広がりがあり雄大だ。1番ダイナミックと思う。

竜ヶ岳は尾根からは笹原の続く展望の山だ。

雪煙と日の出前の燃え方が凄い。午前5時くらいから暗い中、本栖湖の登山口から竜ヶ岳へ登り始めると1時間で尾根筋に、東屋を越えると明るくなり6時半くらには夜が明けるが富士山が「ご来光」の前にあるので日の出とならない、そのまま草原の急坂を登って頂上に行く、前もって計算していたポイントに行きカメラを構えて「ダイヤモンド富士」を待つ、その日によってほんの40-50m違いで真上から外れるから気を付けたい。7時過ぎから30分の間だ。

沈むダイヤモンド富士もなかなか味がある。

山中湖と富士山 この鉄砲木の頭からの景色も特筆だ。展望台とは高度感が違い雄大だ。

山中湖プラザからは湖面と対峙する富士山をみることができる。

金時山からも富士がよく見える。

山中湖の秋の夜明けもむ美しい、標高が1500mあるので空気も綺麗だ。アジア系の観光客がたくさんいて早朝でもうろついていて、外国人も日本人と同じく「映え」を狙って徘徊しているから厄介だ、ハクチョウボートに勝手に乗っていた。

富士山の初雪を観光道路から見上げるとカメラに入りきれないほど大きい。

ダイヤモンド富士

本栖湖湖畔でも峠へ50分登った展望台からが、本の1000円札富士だ。

山中湖より赤富士

須走口5合目に向かう途中から歩道に入ると「グランドキャニオンがあり、必見だ夏には富士アザミが咲いている」拳ほどあるアザミは必見だ。おすすめは5合目から「小富士を通って下山するルートは爽快だ」

富士アザミはおおぶりで富士山らしい、紫色が綺麗だ。

焼岳

谷川岳

八海山

岐阜のマッターホルン冠山がある「冠平」ここから撮影場所の頂上まで簡単な岩登りだが気を付けたい。

八甲田山、大岳避難小屋はトイレもあり休憩も可能だが、登山者があまりにおおい。

天候が悪いと突風が吹き続ける山だ。

八甲田山下毛岱 ここを下山していくと「酸ヶ湯」にでる。

白山系、三方崩山

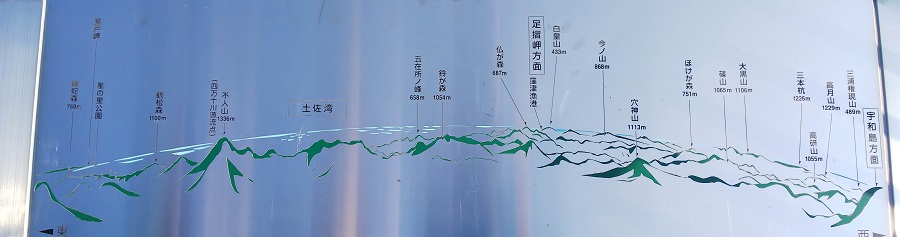

伊予富士

ドローンで『UFOライン』を空撮!中条あやみ/菅田将暉のCMで注目 四国一番の雄大さがある林道だ。素晴らしい。

石鎚山

ニセコアンヌプリが近い

全国の滝でも「滝の裏側に入れる、裏見の滝はそんなにたくさんはなく、規模の大きなもので割合と観光地に近い滝で安全上も心配のない滝はさらに数えるほどだPから降りて行き10-15分歩くと到着する立派な滝だ、看板をよく読んでおきたい。

南阿蘇でガイドに「特別なことを教えてもらっていた、じつはあそこには3万年前から10万年前の生木が発見されていて、化石のようには石化していないので触れると教えていただいていた」物凄いレアな体験だが誰も知らないし受付の方も知らないのだろうし見向きもしない中で場所に行って触ってきたのは貴重な体験だった、現在でもXやインスタで誰も知らないから撮影することもなくひっそりと、化石時代の木は横たわっている。

九重・阿蘇・祖母傾に登山するなら豊後の「ナイアガラ原尻の滝」ははずせない、水量の多い季節は見逃せない田んぼや畑の中に突然に現れるのでインパクトのある壮大な滝だ、道の駅になっていて施設は十分だ。

袋田の滝 華厳の滝・那智の滝の中でもトンネル歩道まで息を切らして登り、トンネルを曲がるといきなり目の前に滝が現れるという趣向は日本一だ。

尾瀬三条の滝 登山道をどんどん急下降していき30分やっと展望台に辿り着くとても川床は遠く人を寄せ付けることはない深い谷を流れている。

トローキの滝は国内では珍しい、海に直接流れ落ちる滝です。Pから意外に海辺の灌木の中の登山道を降りて行かないといけない「観光気分でいるととんでもないことになる」のでちゃんとしていくこと。

屋久島の南部を代表する滝です。千尋の滝の展望台、滝を眺める景色も素晴らしいですが、集落や大海原を見渡せる海側の展望台は忘れずに立ち寄りたい。

屋久島で一番有名で人気のある滝が『大川の滝』滝つぼの目の前まで行くことができるので迫力ある景色が楽しめますよ。

大川の滝のすぐ下流には河口があり、静かな時間を過ごすことのできるビーチが広がっています。

古座川弧状岩脈

和歌山県古座川流域 約1400万年に起こったと言われる紀伊半島の火山活動により、巨大火成岩帯が形成され、特に那智勝浦町浦神から串本町古座、そして古座川町蔵土に至る約22kmを古座川弧状岩脈という。岩脈上には「古座川の一枚岩」「高池の虫喰岩」「天柱岩」「ぼたん岩」などの奇岩奇峰群が顔を出し、「日本の桂林」と云われる自然景観を成している。平成21年に「日本地質百選」に選ばれている。

和歌山古座川、滝の拝、全国でもここだけの景色がある。川床の岩が侵蝕され、堅い部分だけが残り、凹凸の激しい岩床の中央部で滝となって流れる。

白駒池山荘、冬に火事があり本館を建て替えたのでとても綺麗だ。紅葉だけはテレビでいうほどはなく大したことはないが苔の森は全国でも有数の森だろう。

八島湿原の丘の上に立つ鷲ヶ峰ヒュッテ、フレンチ宿だ拘りの親父と料理、ローカルルールも厳しく緊張する。

福島、さざえ堂 登りと下りが合わない木造建築、誠に不思議だ。

蔵王温泉のホテルの露天風呂、たくさんあるので楽しみたい。

八幡平、立派な綺麗なトイレがある身内の「幽霊事件」があったところだ。→同行者の勘違いだったが悲鳴が凄かった。

大沼池(おおぬまいけ)は、長野県下高井郡山ノ内町の志賀高原にある湖。エメラルドグリーン色の湖水と大蛇の伝説(黒姫伝説)で知られ、周囲の四十八池などの池や湿原と合わせて、志賀高原を象徴する特異な景観を有しているとされる。上信越高原国立公園特別保護地区。志賀高原ユネスコエコパーク。信州の高原・湖沼百選。志賀山(2,035m)の山麓、標高1,694mに位置する水深26.2m、周囲5kmの湖である。志賀山から噴出した溶岩によって川がせき止められたことで形成された。志賀高原で最大の広さを持つ湖、湖水はpH4.4という強い酸性であるため、魚類は生息しない。透明度13.5mであり、これは日本の湖沼の中で6番目、本州に限れば青森県の赤沼に次ぐ。

八幡平「蒸けの湯」の野天風呂 本館もいい内湯と露天があるがこの野天は特筆に値する、混浴・男女別の野天とあり、湯あみ着もある。湯気があがり火山温泉の感じがたっぷりだ。本館の内湯の洗い場とかかり湯が木を彫りぬいた桶式で使い勝手がよかった。広く過ごしやすい、野天風呂としては日本一だろう。

ザ・ドリフターズ – いい湯だな(ビバノン・ロック) 東北・北海道の湯は抜群だべ。

北アルプス高天原温泉、小屋から20分ほど下って登りは30分だ「とてもつらい野天風呂だが」丸見えの野天と男女別の野天がある。入った後に小屋に戻るのが汗だくになるので、ゆっくり帰りたい。谷沿いなのでダイナミックだ。

山口・長門、元乃隅神社 近くも公園整備されていいところだ。

山口長門の海は「日本一透明感」が高いと言われる綺麗な海だ。

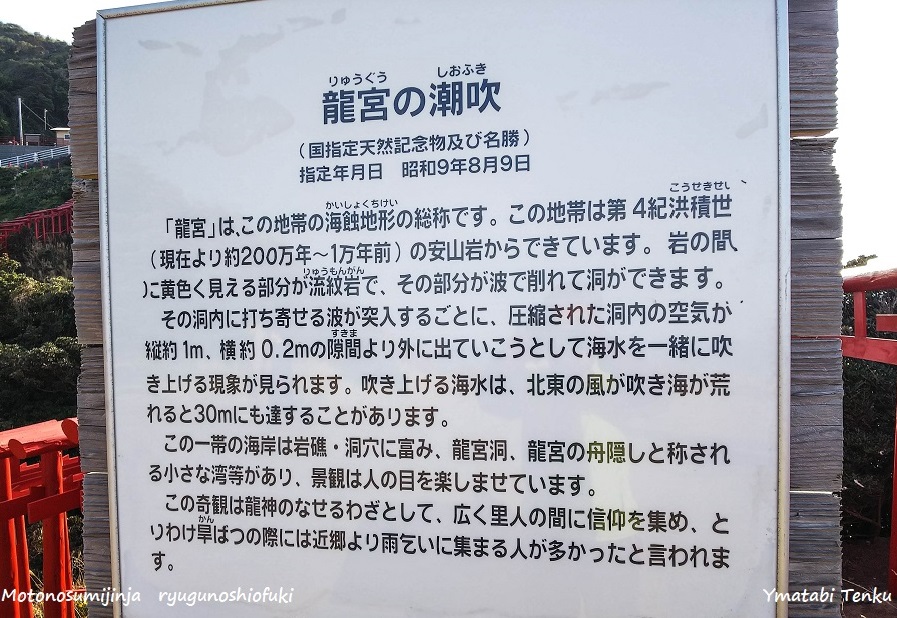

潮が岸壁の穴を30mほど駆け上がり上に潮を吹く、夕方の晴れの日、運が良ければ虹が出るが滅多にないだろう。

門司港レトロでは門司港ホテルに宿をとりましたが、雰囲気はたっぷり。

わがふるさと門司港駅だ、レトロの街として観光整備されている、見どころもたくさん。

JR門司港駅構内 切符売り場も味があります。高校生の頃に通学していた頃とは雲泥の差、綺麗になりました。

日本三大カルスト台地の山口・秋芳洞/秋吉台は1番規模も大きく「観光開発面・施設」は充実していて鍾乳洞もたくさんあるが、この広大な秋吉台の中を登山並みにハイキングできるのは素晴らしい、この看板のあるところには自然センターもある。

秋吉台西の西山 カルスト台地ハイク 動画撮影です。

広大なロケーションは全国でもここだけだが宿泊では大地の上ではホテルは1軒だけだ、斜陽になっている。

日本三大カルスト台地「平尾台」、3つのうちで1番アプローチはよく町からすぐだが、結構歩くと広いハイキングになる。鍾乳洞もたくさんあり面白い。

四国カルストのカンフェルトとドリーネは規模は小さいが、広葉樹の森があり植物が高原からもりまで四季折々に咲いているのが素晴らしい。

看板の通り、左の尖った山が四万十川源流点のある「不入山」いらずやま、だ。この景色のところに絶景の宿がある。

四国カルスト新しくなった「天狗荘」は応対品質と料理高度感、四国の屋根にある「星降る宿」だ、ロケーションは四国NO1だろう。

四万十源流点はPから30分少し登山道を登る、上は「不入山」から道迷いの爺が降りてきて助けた。

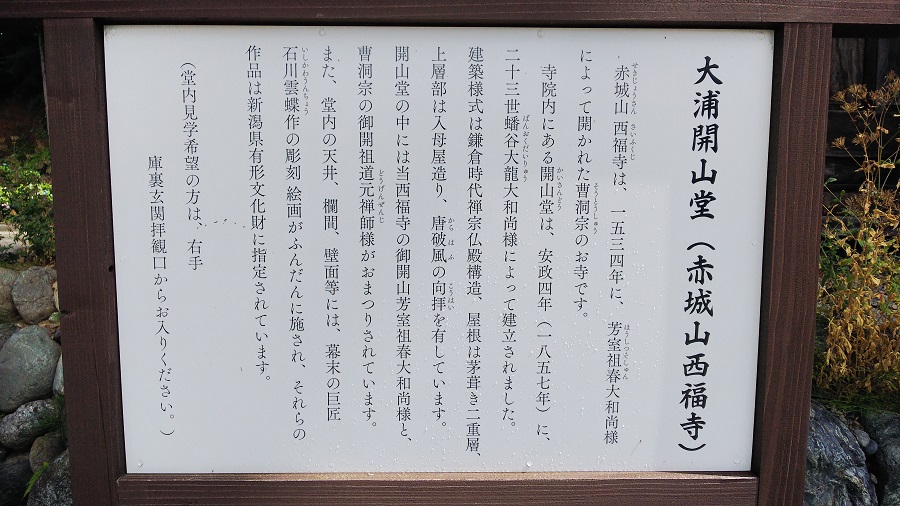

赤城山西福寺、江戸の彫師「石川雲蝶」の作品群は運慶・快慶にも負けない大迫力で、新潟の片田舎の作品とはとても思えない素晴らしいものだ、飲む打つ買うの三拍子そろっており、本堂の節目を埋めたお遊びのセンスは大好きだ。

とてもこういうところの説明は出来るものではないし、どれだけ素晴らしいかは山と同じく「見た人しかわからない

越後松之山温泉「凌雲閣」お湯は抜群だ。大正時代の建物は銀山温泉とよく似ている。なかなか全国の名湯旅館の写真は落ち着いて撮影しないと撮れない。

夜は下調べをしていた「蛍の川に遊びに行った」全国どこでもそうだが観光協会の宣伝ほどは懇切丁寧にはマップとか色々と補助するツールはなく不親切なので事前にいろいろと下調べをしておかないと時間と手間、お金の無駄になりやすいがエネルギーがいる。

富士山麓、河口湖、近くのパインツリー以前はリーズナブルだった二階建ての「風呂付」暖炉付きのログハウスだ。とても綺麗だが隣で騒ぐ家族連れもいるから厄介ではある。静かな時に行くと最高だ。

富士山麓、河口湖浅間神社、中腹に新しく鳥居から富士を眺めるという新名所ができている。

箱根温泉の女子向けの宿、パンが1番美味しかった。

八ヶ岳・清泉寮の暖炉 マシュマロをフロント前では自由に焼けて美味しかった。

山中湖 マウント富士のイルミネーション お高いのでめったには宿泊する機会はないがよかった。

青森青荷温泉「ランプの宿」は味があっていいが、食事は暗くて何を食べているかよくわからない、部屋の荷物整理も苦労する。良し悪しだ。

トヨタ白川郷自然学校は全国でも応対品質とoutdoor感たっぷりの、白川郷唯一の温泉施設でトヨタの保養所だったところだ。「フレンチ料理が抜群に美味しい」部屋タイプはいろいろあるが予約は早めにしたい。

隠れ家「伊吹山」ロッジ山

調度品すべてがおしゃれでいい。

日本百名山著者 深田久弥「僕の名前はふかたきゅうやであり、ふかだではない」白馬岳「しろうまだけ」の名の由来は雪解けの頃に山の雪渓が代掻き馬のかたちがでるころ「代掻き」を田んぼでするのが由来だ。そういう地元の歴史を無視して勝手に「名付けることは許されない」だから「はくばだけ」ではないのである。ぼくは「ふかたきゅうや」だ。

石川県大聖寺にある「深田久弥記念館」隣に喫茶店もあった、実家は近くだがその通りから深田少年は「真っ白な白山を見て育った」という。日本百名山の聖地だ。ぜひ一度は訪ねたいものだ。登山のついででいいのだが「このひと手間」をピークハンターはピークとお金の節約を優先すると安物登山の銭失いでなんにも思い出は残らず一生を終えることとなる。

係員の方に久弥は奥様の作品は盗作して「文壇を追放されるし」病床の奥様をほったらかしにして「女」を作ったことが人間臭いとお話したら「それを言われるともう二の句は告げられません」と平身低頭というか恐縮されていた、要は「とんでもない男だった」という一面も持っている、純粋な方はこれを聞くと一発で百名山は嫌いになる。が、他人には真似が出来ない足跡を残した。

植物学者、牧野富太郎も13人も子供を作り借金だらけで、女は作るし「どこに夜も寝ずに植物研究をした」というがどちらに重きがあったかはわからないが相当のスケベ爺であったことは間違いがない要は昔の遊び好きのボンボンだったということで、他人の膨大な犠牲の上で業績を残したということだ。ノーベル学者も皆名を残す有名人はそんなところがある。凡人とはわけが違う、放蕩と紙一重だ。

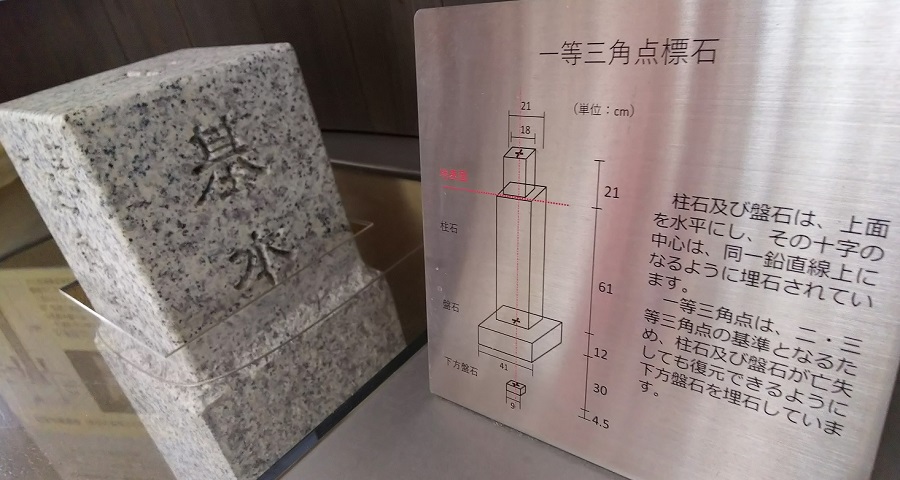

登山者の聖地「三角点記念碑」明治時代に陸軍測量部が「三角点の標石」を決める時に、大阪城の石垣として採石されていた「小豆島の採石場」に決めたいきさつが有り、全国の三角点の標石は「小豆島の花崗岩でできている」現在は三角点は廃止されてその役目を終えているが、登山者としては石川の大聖寺の「深田久弥記念館」とともに「登山の聖地」ではないだろうか?小豆島の道の駅の大阪城採石記念館の横の片隅にある。

学生の頃はこの1等三角点の上に木の櫓が組まれていて、たくさん山には残っていたが朽ちてしまった。島の北側にありオリーブ園や観光施設の反対側でグルリ回らないといけないので省略をせざるを得ないが、1度いくともう二度といくような島ではないから、よく考えていきたいものだ。観光しか行けない体になるとなおさら行くことはないだろう。